药学院 2025年07月01日 17:30

1.历史沿革

中药分析与药物分析教研室的前身为中药系药物分析教研室,1958年河南中医学院成立,1959年开办四年制本科中药专业,成立药物分析教研室。1995年本教研室张广强教授开始在药物化学专业指导硕士研究生,2001年药物分析学科经河南学位委员会批准为硕士学位授予权单位,自此开始招收药物分析专业硕士研究生,成为全国第一个中医药院校具有药物分析硕士授予权的单位。2002年更名为药物分析学科。2013年药物分析学科更名为中药分析和药物分析学科。2018年,与中药炮制学科、中药药剂学与药剂学学科合并为中药炮制制剂与分析教研中心。由于发展需要,2024年更名为中药分析与药物分析教研室。

本教研室/研究室目前共有16人,其中教授4人,副教授7人,讲师5人。硕士生导师14人,博士生导师3人。本教研室/研究室教师全部具有博士学位,分别毕业于郑州大学、中国药科大学、湖南大学、中国科学院化学物理研究所、兰州大学、南京大学、北京中医药大学、南京中医药大学、河北医科大学、河北中医药大学等。

2.学科特色

本教研室/研究室成员以教授、副教授、博士为主体,依托于河南省现代中药研发与应用工程研究中心、河南省高校中药质量控制与评价工程技术研究中心、郑州市中药质量控制与评价重点实验室等研究平台,以中药质量控制、仪器分析在药物质量控制中的应用研究和中药药效物质基础研究为主要研究方向。教研室/研究室老师具有中药学、分析化学、有机化学、药物化学、中药制药、生物分析等相关研究背景,学科成员学历高、年龄组成合理、富有进取和创新精神,在分析化学、仪器分析、中药分析与药物分析及相关课程的教学和科研工作中发挥着重要作用。

目前教研室/研究室已建立中药质量分析研究室、中药质量标准及药效物质基础研究室及红外光谱技术应用研究室,拥有分析天平、紫外-可见分光光度计、荧光分光光度计、近红外光谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、液相色谱-质谱联用仪等各种分析仪器,能够满足教学和科研需要。

3.人才培养

教研室主要承担本科生《分析化学》、《仪器分析》、《药物分析》、《中药分析学》、《有机化合物波谱解析》、《卫生化学》等相关课程的教学工作。同时承担了硕士研究生《现代药物分析学选论》、《中药分析专论》、《仪器分析》、《中药质量分析》、《有机化合物光谱分析》、《体内药物分析》、《生化药物分析》及中药学博士研究生的《中药质量分析与评价》等课程。研究生招生分中药学和药物分析学两个方向,硕士生导师13人,博士生导师3人,每年培养硕士20余名。

4.研究方向及成果

经过60余年的积淀,教研室凝练了3个研究方向,中药质量控制研究、仪器分析在药物质量控制中的应用研究、中药药效物质基础研究。

4.1中药质量控制研究

旨在研究中药及中成药的质量标准,建立中药及中药制剂的客观评价指标,以确保临床用药的安全有效。

4.2仪器分析在药物质量控制中的应用研究

主要研究各种分析新技术在药物分析中的应用,主要内容有平面色谱创新研究、近红外光谱用于中药质量控制方面的研究、液-质联用技术在中药分析中的应用、荧光分析法用于中药中有害物质的快速和定量可视化检测研究等。

4.3中药药效物质基础研究

旨在以中药化学与药理学研究为基础,筛选中药及其复方的有效部位及有效成分,研究中药活性成分在生物体内吸收、分布、代谢和排泄的药代动力学特征,阐明其作用机制,从而建立对其质量控制的方法和标准。

本教研室承担多项国家自然科学基金和省部级各级科研项目,先后完成了“基于药代动力学的大黄苷元整体特征与抗脑缺血效应相关性研究”、“基于辨状论质理论的地黄块根“菊花心”表型特征形成的分子机理研究”等项目。近五年在专业杂志上发表学术论文100余篇,参编教材专著20余部,授权发明专利10余项。

5.学术带头人、教研室主任、研究室主任简介

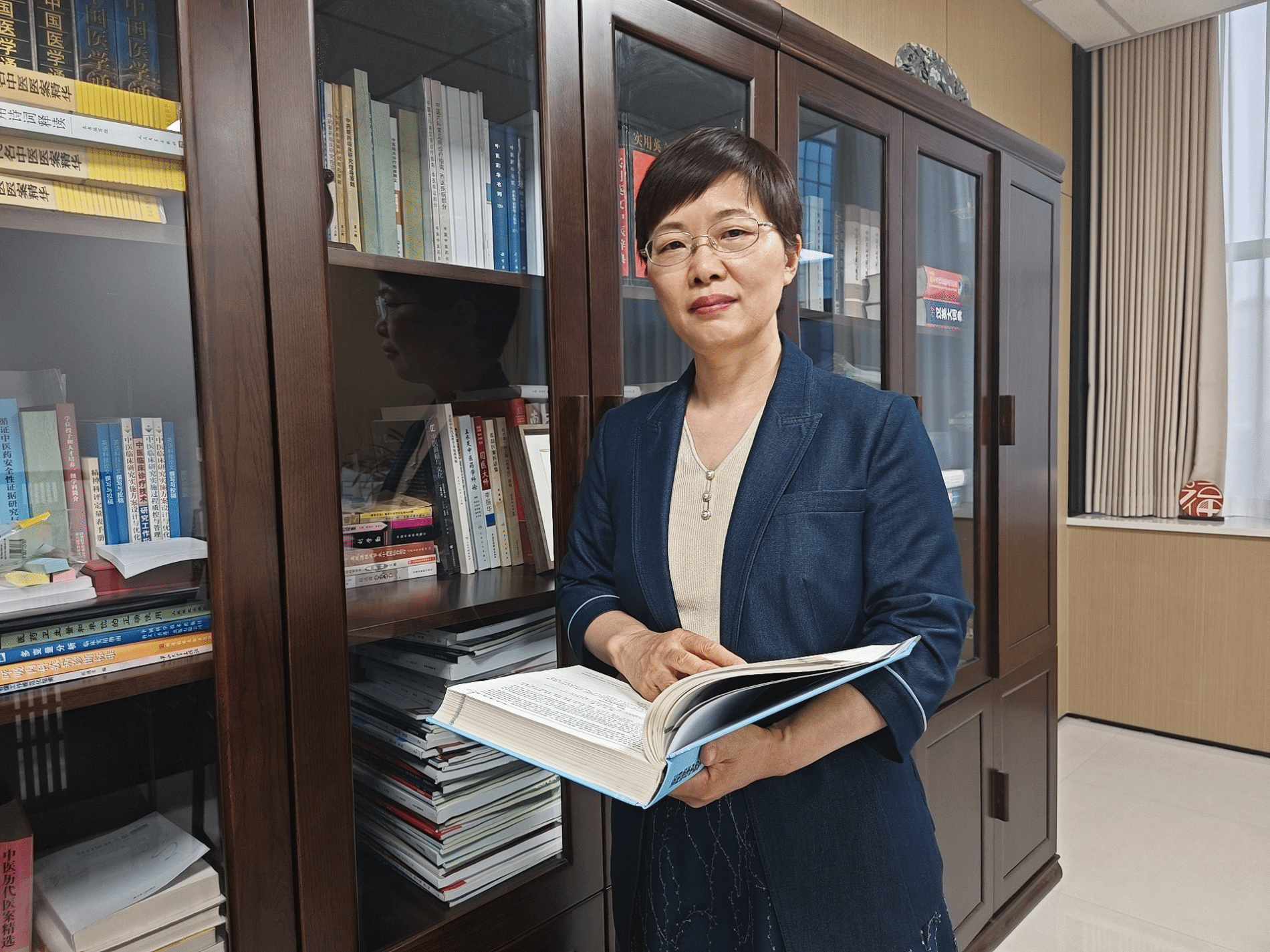

5.1 学术带头人

冯素香,女,博士,教授,博士生导师。河南省优秀教师,河南省学术技术带头人,郑州市第六届“巾帼科技带头人”,河南省现代中药研发与应用工程研究中心主任,郑州市中药质量控制与评价重点实验室主任,河南省药学教指委副主任委员兼秘书长。

现任中华中医药学会中药分析分会常务理事,世界中医药联合会中药系统科学工程专业委员会常务理事,世界中医药联合会中药新药创制专业委员会理事,中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会常务理事,河南省药学会理事,河南省药学会药物分析专业委员会副主任委员等。《中药药理与临床》和《世界中医药》杂志编委。全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材《中药分析学》副主编、全国高等中医药教育“十四五”规划教材《仪器分析》副主编、全国高等中医药教育“十四五”规划教材《中药分析学》副主编等。

研究方向:中药质量控制与中药创新药物研发。获国家自然科学基金、中原科技创新领军人才 (团队)、河南省省级科技研发计划联合基金重点项目等资助。近年来针对中药饮片炮制与质量评价、中药创新药物等产业链关键环节开展系统的研究,创新发展了功效导向的中药质量评价体系。先后完成了艾叶质量评价、女贞子炮制机制及其质量评价、大黄蒽醌类成分的药物代谢研究、痰热清注射液/胶囊、解郁丸的物质基础等研究。先后参与研发的中药创新药保肺颗粒(批件号:2018L02751)、益肺济生颗粒(批件号:2020LP00306)、通塞颗粒(批件号:2024LP02273)等已获得国家药监局临床研究批件,并均成功进行科技成果转化;另有中药创新药物金水缓纤颗粒、尘肺颗粒等的研究工作正在进行中,通过上述多项新药的研究,积累了丰富的中药新药研究经验。

主持国家自然科学基金2项:基于成分转化-体内时空分布-空间代谢组学整体耦联阐释女贞子蒸制的科学内涵、基于药代动力学的大黄苷元整体特征与抗脑缺血效应相关性研究;中原科技创新领军人才 (团队)计划1项:源于临床治疗特发性肺纤维化的金水缓纤颗粒新药研究;河南省省级科技研发计划联合基金重点项目1项:基于成分转化-功效评价-作用机制关联的女贞子蒸制增效炮制机理研究;河南省科技成果转化计划项目1项:槐花深加工研究;参与研究国家自然基金项目4项,参与科技部国家科技重大专项2项。在专业杂志上发表学术论文80余篇;参编教材专著10余部,获得授权发明专利6项。

5.2教研室主任、研究室主任

麻秋娟,女,教授,1979年11月生,汉族,籍贯河南驻马店,博士研究生导师,河南省教育厅学术技术带头人,河南省高等学校青年骨干教师,国家规划教材副主编,省级规划教材主编。2009年毕业于湖南大学分析化学专业,获得博士学位。目前工作于河南中医药大学中药分析与药物分析教研室,主要从事药物分析相关教学和科研工作,研究方向为小分子荧光探针的设计合成及在药物分析中的应用。获省级青年教师教学能力大赛贰等奖1项,获省级微课教学大赛一等奖1项,作为第一指导教师指导学生获省级竞赛贰等奖2项,参与省级教学质量工程3项,主持校级教改项目2项,主持国家自然科学青年基金1项,主持省厅级科研项目4项,以第一作者或通讯作者身份在国际SCI收录源刊物上发表科研论文20篇,发表教学论文12篇,以副主编身份参与出版《分析化学》、《仪器分析》和《药物分析》等国家级规划教材6部,获得国家授权专利1项。

6.教研室成员

姓名 | 性别 | 学位 | 毕业院校 | 职称 | 是否硕博导师 | 专业 |

冯素香 | 女 | 博士 | 郑州大学 | 教授 | 博、硕导 | 中药分析学 |

麻秋娟 | 女 | 博士 | 湖南大学 | 教授 | 博、硕导 | 中药分析学 |

谢彩侠 | 女 | 博士 | 中国药科大学 | 教授 | 博、硕导 | 药物分析学 |

纪永升 | 男 | 博士 | 兰州大学 | 教授 | 硕导 | 药物分析学 |

刘雅琳 | 男 | 博士 | 南京中医药大学 | 副教授 | 硕导 | 中药分析学 |

吴明侠 | 女 | 博士 | 北京中医药大学 | 副教授 | 硕导 | 中药分析学 |

张 娟 | 女 | 博士 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 副教授 | 硕导 | 药物分析学 |

崔永霞 | 女 | 博士 | 河南中医药大学 | 副教授 | 硕导 | 中药分析学 |

刘庆普 | 男 | 博士 | 南京中医药大学 | 副教授 | 否 | 中药分析学 |

赵 杰 | 男 | 博士 | 河北医科大学 | 副教授 | 硕导 | 中药分析学 |

芦 锰 | 男 | 博士 | 河北中医药大学 | 副教授 | 硕导 | 中药学 |

潘聪洁 | 女 | 博士 | 兰州大学 | 讲师 | 硕导 | 药物分析学 |

胡亚楠 | 男 | 博士 | 北京中医药大学 | 讲师 | 否 | 中药分析学 |

毕文柱 | 男 | 博士 | 郑州大学 | 讲师 | 硕导 | 药物分析学 |

马艳艳 | 女 | 博士 | 南京大学 | 讲师 | 硕导 | 药物分析学 |

刘文静 | 女 | 博士 | 北京中医药大学 | 讲师 | 硕导 | 中药分析学 |